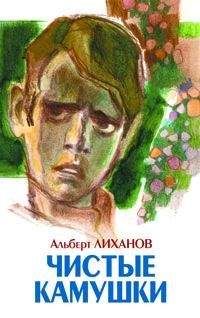

Непрощенная - Лиханов Альберт Анатольевич

Глаза Алёнушкины округлялись, вся она, независимо от желания, обострялась, напрягалась, но не расслаблялась, нет, — и, пожалуй, подрастала в эти благословенные мгновения.

Никто ведь не может точно объяснить, как и отчего растут люди. Нет, не в физическом, что ли, понятии. А как они растут духом своим, чем душа наполняется, да и как это происходит.

А что звуками она наполняется, так это точно. И голосами утренних птиц — Божьими звуками. И тем, что рождено самым, может, необъяснимым и непонятным — человеческим гением, когда обыкновенный же ведь когда-то, так похожий на других ребёнок, вырастая, вдруг соединяет в себе звуки, и неземная льётся музыка, будто созданная для того, чтобы завораживать и возвышать, очищая и облагораживая иные, новые души...

И ещё Софья Марковна владела одной тайной.

Время от времени, прямо во время уроков даже, но чаще — в коридорчике или на улице перед школой, она произносила нерусские слова.

Вырастая в родительском немногословном доме, Алёнушка была по этой, наверное, причине особенно чуткой к словам новым, раньше не известным. Услышав такое русское слово, неизвестное ей прежде, она повторяла его несколько раз, молча шевеля губками, словно пробуя его на вкус, потом произносила его шёпотом и уже только затем — вслух, и раз, и два, и три с тем, чтобы, наверное, навсегда включить его в оборот своей речи и мысли.

А тут было что-то совсем другое. Софья Марковна произносила нерусские слова, а то и целые фразы, и Сара Семёновна ей отвечала.

Правда, это происходило как-то кратко, мельком, проскакивало среди русских фраз, и получалось, что нерусские эти слова были совершенно обыкновенными, малозначительными, просто для какого-то удобства заменяющими слова, понятные всем. Выходило, что ничего серьёзного и не говорится.

Может, Алёнушка и не обратила бы на это отклонение особенного своего внимания — ведь не обращали же остальные ребята, пропускали мимо ушей, и всё! — да вот была у неё эта нечастая особенность: малоречие батеньки и маменьки. А недословие ищет заполнения.

И слова, произносимые Софьей Марковной не по-русски, звучали в её сознании зачем-то особенно громко. Как пронзительные удары колокольчика. Однажды, набравшись отваги, она спросила, кажется, в третьем классе, прямо во время урока:

— А что вы сказали? Софья Марковна?

— О! — воскликнула, вдруг покраснев, Софья Марковна. — Я сказала данке шён этому мальчику. Значит, спасибо. По-немецки.

И заполнила наступившую тишину:

— Вот если бы в нашей школе была семилетка, мы могли бы, начиная с пятого класса, учить немецкий язык. Но у нас начальная школа.

Алёнушка не знала, что надо спрашивать дальше. А Софья Марковна сказала вдруг поскучневшим отчего-то голосом:

— Мы с Сарой Семёновной жили в Польше. И учились в немецкой школе. Но потом мы уехали к вам... И дальше нам бежать некуда.

Нет, это не Алёнушка спросила. Кто-то из мальчишек. Они всегда больше всех знают.

— А зачем бежать?

— Потому что есть люди, которые преследуют евреев, — ответила Софья Марковна. И прибавила, тяжело вздохнув, совсем по-взрослому, будто взрослым и поясняя: — А мы еврейки.

Пожалуй, Софья Марковна говорила слишком уж взрослые слова. Для третьеклассников-то! В Алёнушкином домике на краю деревушки, спрятанной в лесу, которая и сама-то была в трёх верстах от сельца, ни маменька, ни папенька, да и никто другой таких слов не знал и никогда не произносил.

Жизнь там протекала своим ходом, родители числились колхозниками, но поскольку деревушка, где они жили, была уж больно мала — всего-то с десяток хозяйств, и рабочей силы, как и скота у хозяев, насчитывалось очень мало, селение на отшибе считалось колхозным отделением, управлял которым самый деловой старик из здешнего крестьянства, с окладистой серой бородой, — дядя Иннокентий, спокойный, как и батюшка Сергей Кузьмич. Было под началом малой бригады ржаное поле во сколько-то там десятков гектаров, и его требовалось обиходить: посеять, вырастить, убрать урожай и сдать его в казённый амбар, — это уже в сельце, где школа.

Иногда за это что-то выдавали на трудодни, чаще всего зерном же, которое шло на муку и на прокорм скоту, а жить приходилось своим приусадебным хозяйством. Поэтому нескольких коров, поросят, баранье небольшое совместное стадо да живность помельче у крестьян не отнимали. Тем и жили, добавляя сюда огородные урожаи.

Словом, деревушка по имени Барашки, носившая свое имя без всякого намёка на большие бараньи стада, была, скорее, забытыми выселками, и не ходило здесь легенд о красивом историческом прошлом. Сколько помнят старики, всегда эта деревушка была малой, всегда за каким-то лесным углом, и всегда жила бедно, несуетно, вроде как в полусне, где ни про что пустое и незнаемое не говорили. Больно далеко всё было.

Библиотека располагалась в сельце, в здании, как говорилось, школы, радио в деревне только собирались проводить, да для этого требовалось установить столбы — а сколько их надо на три-то километра? И это для двадцати, пусть — тридцати, если считать с младенцами, человек? Да что там! В Барашки и свет-то тянуть только собирались. Фермы нет, школы нет, даже фельдшерского пункта не бывало никогда, библиотека отсутствует, ну, и всё остальное может подождать.

Так что какие уж там рассуждения про неведомое! Правда, молва про двух приезжих учительниц всё же дотянулась, добрела до деревушки, и маменька, Пелагея Матвеевна, приобняв как-то свою красавицу, сказала ей негромко и ровно:

— А ты учителок-то этих, милая, не сильно люби, которые беглые.

Алёнушка вскинула взгляд на маму, улыбнулась навстречу доброму предупреждению.

— Они ведь как, — рассуждала мама, — сегодня к нам приедут, завтра дальше уедут. Не наши они, вот как сказать-то надо. А там и наши есть! Учительницы-то! Ольгу Петровну я давно знаю, у её мамы ещё училась. Да и Анна Ивановна — нашенская, здешняя. Лучше их слушай, девочка!

Алёнушка всё улыбалась маменьке своей: вот ведь, хоть и маменька, и добрая-любимая, а не понимает простого.

— Маменька, — сказала она голоском тоненьким и чистым, как серебряная ниточка, — да как же я буду слушать Ольгу Петровну? Или Анну Ивановну? Ведь учительница-то у нас Софья Марковна! И она очень добрая!

Не послушалась Алёнушка простых маминых слов, впустила в своё сердечко добрую, ни в чём не повинную Софью Марковну, которая учила её, как и всех других, писать, считать, читать, любить сказки Пушкина, которые читала наизусть, слегка прикрыв глаза, и хором, всем (уже четвёртым!) классом — стихотворение Лермонтова “Бородино”, и в глазах её стояли слёзы, когда она восклицала: “Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана!”

Вот этого Алёнушка не понимала. Почему от этих именно слов надо плакать? Разве мало других стихотворений, вызывающих печаль? Софья Марковна их читала во множестве, и Алёнушка плакала вслед за ней, хотя не следует учить детей плакать на уроках.

И ещё она рассказывала им про композитора Моцарта и играла на пианино, всякий раз извиняясь за то, что инструмент тут должен быть другой — клавесин, и объясняла, что это за инструмент.

В один прекрасный день, когда Алёнушка заканчивала четвёртый класс, Софья Марковна пришла на занятие с Ольгой Петровной, и обе они улыбались, дружелюбно поглядывая друг на друга, — вот чудеса-то!

Ольга Петровна объяснила, что их начальную школу преобразовывают в семилетку, её назначили директором, библиотеку из барского дома переведут в другое помещение, а из города к будущему сентябрю пришлют в помощь сразу трёх новых учителей.

Самое серьёзное затруднение, объяснила она, было в том, что с пятого класса надо учить иностранный язык. Но благодаря Софье Марковне и Саре Семёновне всё уладилось. И та, и другая знают немецкий язык и будут его преподавать. Кто именно из них, пока ещё не решено. И вот она, новый директор, решила посоветоваться с теми, кто переходит в пятый класс.